思考得不清楚,未严格思考前因后果,便接受现成的理论概念而不知不觉的受其影响,在良知上是对自己的不负责任。

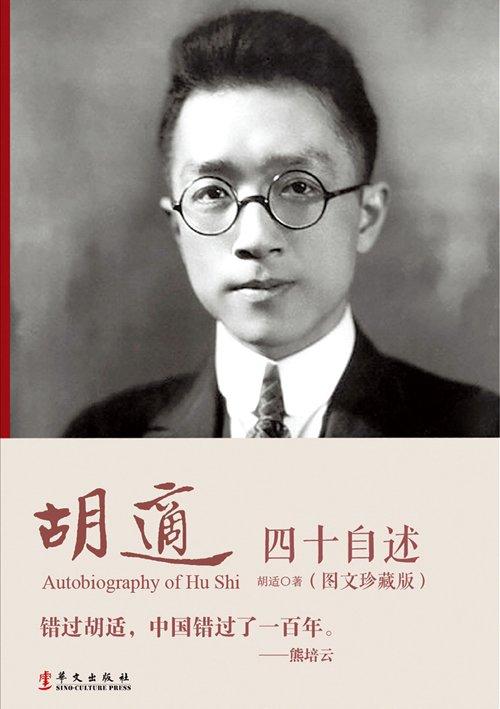

虽然在历史课本、各类关于民国的书籍和文章上遇到无数次,胡适先生的著作却几乎没有读过。这本《四十自述》,是在图书馆偶然发现的,翻了几页就放不下,借了回家一口气读完。

胡适在序言里说,他深感中国缺乏传记文学,到处劝老辈朋友写自传,可惜应者了了。胡适自己,希望自己的自传,引发其余人自传的兴趣,赤裸裸记录各自的生活,给史家做材料,给文学开生路。胡适的倡议我是非常赞同的。胡适的朋友大部分是那段由大清到民国历史的风云人物,亲历可作为历史事件的佐证。但我认为普通人也应该写自传,毕竟人类文明史是由一个一个具体的人的历史组成。普通人的经历,恰好从底层的角度,折射出身处时代的真相。也因为这个原因,我数次鼓动家中的长辈写自传,可惜均被拒绝。

胡适的自传时间跨度自1891年至1931年。胡适生于患难之家,三岁父亲去世,母亲二十三岁守寡,独立操持一个大家庭。他的父亲在遗嘱上说,胡适天资聪明,应该努力读书。这句话对胡适一生有很大影响。胡适三岁零几个月进学堂前,已经由父亲作教师,认识接近一千字了。在学堂里,学业自然很优秀。胡适也自认为是读书的材料,与其他小孩不同。这种自我认知使他不大参与小孩子的游戏,平时总是文绉绉的,以至于家乡老辈叫他”先生“。胡适的这种早慧的经历,让我想起费曼的自传。这些伟大人物年少时的聪明出众,很难说是天资使然,还是后天自我认知使然。

胡适的学堂经历还说明了老师指导的重要。胡适母亲给与学堂老师的学金特别优厚。别人一年给两元,她第一年就给六元,以后每年增加。当然胡适也就收到老师的特别关照。老师们不但教书,还给胡适”讲书“,每读一字讲一字的意思,每读一句讲一句的意思。因此胡适读书不觉得枯燥,反而津津有味。但别的孩子就没有这么幸运了。书中提到和胡适一同读过《四书》的一个同龄小孩,甚至不知道”父亲大人膝下“是什么意思。结合现在的教育理念,这段”讲书“的经历说明”理解“在学习中的重要性。同样说明,那些从孩子一年级开始就坚持给老师送红包的家长,对教育的认识是多么深刻!

胡适离开家乡之后去上海,1904年到1910年,先后在梅溪学堂、澄衷学堂、中国公学、中国新公学就读。在中国公学为《竞业旬报》写稿的经历,无疑对胡适日后成为文学大家起到重要的锻炼作用。1906年,胡适不到15岁,开始给《旬报》写白话文稿件。胡适自评自己文字的长处是明白清楚,短处是浅显,但胡适认为作文的宗旨是必须叫人懂得,所以从不怕被别人嘲笑文字浅显(这也会胡适以后掀起白话文革命埋下伏笔)。胡适先写杂文,后开始写章回体小说。《旬报》后期编辑无人负责,胡适自任编辑。《旬报》给了胡适绝好的自由发表思想的机会,使他可以把自己的知识、讲解用明白清楚的文字叙述出来,给了他一年多白话文写作训练。白话文从此成为他得心应手的工具,七八年后这件工具让他成为中国文学革命的开路人。

之后胡适考试赴美留学。任谁也想不到,文学革命的起因是一个清华学生处的基督徒。这个怪人的职务是每月寄给留学生学费,他不放过宣传的机会,寄支票的同时会夹带私货寄些宣传品。一次寄出的传单上说中国应该取消汉字、改用字母拼音。胡适动了气回信去骂对方没有资格,回头胡适细想,这些够资格的人应该用点心思去研究这个问题。这是文学革命的缘起。

胡适在美后期师从杜威。胡适受了杜威很大影响,其中之一是思想。思想是一种艺术,一种技术。人生最神圣的责任是思想得好(to think well)。思考得不清楚,未严格思考前因后果,便接受现成的理论概念而不知不觉的受其影响,在良知上是对自己的不负责任。历史上一切最大的灾祸都是因为这个。这段思想的观点,对一般人提出了很高的要求。面对一个理论、观点,首先你应该思考,然后你应该思考透彻,最后你应该有自己的结论。盲目接受,等于让对方在你的脑子里拉屎。胡适的这个理论,与马斯克的第一性原理也有共通之处。

胡适1917年的文章《文学改良刍议》,标志着文学革命的开始。胡适把整个中国文学的遗产重新估价,声称水浒传、西厢记足可与离骚、庄子、史记相提并论。他还以史学家和批评家的身份,指出他个人极为欣赏的艺术信仰:宣扬人道的写实主义。胡适认为文学有两个主要因素:一是”要有我“,二是”要有人“。有我就是要表现著作人的性情见解,有人就是要与一般的人发生交涉。无数模仿古文的文字,既没有我,又没有人。如果知道在自己发起的白话文革命的100年后,还有人在高考作文中使用古文写作,不知胡适先生作何感想。