今天的行程是先去大同市博物馆,再去大同北部看长城遗迹,最后去代县。

博物馆

因为担心不好停车,打车前往博物馆。到了之后发现多虑了,博物馆地处城市东部的新城区,临近的马路上皆可停车。

博物馆内部目前有几个展区——沧桑代地、魏都平城、辽金西京、明清重镇。以下斜体文字部分来自大同市博物馆官网。

沧桑代地

大同初见文献于春秋,被称为“代”。此时,“戎狄”之代国已与晋国赵氏联姻,故其历史应当更为久远。后赵襄子越夏屋灭代国,赵武灵王胡服骑射置代郡,秦朝沿为36郡之一。汉高祖刘邦平城伐叛而有白登之围,拓跋鲜卑两度建国皆称大代之号。今日大同,即代地腹心区域。

大同地理生态,自古可农可牧。大同居民社会,常在两大文明进退之间游移变迁。大同历史文化,总在胡汉之间徘徊酝酿。其形其神,亦胡亦汉,胡汉难分。惟其如此,别具风姿,精彩绝伦。

魏都平城

平城为拓跋鲜卑建立北魏王朝的首都。自398年拓跋珪迁都平城,称皇帝,“营宫室,建宗庙,立社稷”,开启北魏平城时代,至迁洛前于平城建都凡97年。

拓跋鲜卑以平城为基地,成就伟业。道武帝雄才大略,奠定封建国家;太武帝气吞万里,达成北方统一;冯太后、孝文帝“太和新政”,推动华戎一体。他们汇聚南北文明,兼容东西精髓,创造出奇迹般的辉煌,为古老的中华注入新鲜的血液。

百年帝都,气象万千,商旅汇聚,贡使络绎,成为北中国的政治文化中心和国际化大都市。北魏平城历史文化的精华,遗存至今。平城明堂遗址和方山永固陵,记录着鲜卑人封建化的足迹;“真容巨壮”的云冈石窟,标志着西来佛教本土化的开端;宋绍祖和司马金龙墓的文物,见证着南北朝文化交流与融合的进程。斑驳拙朴的宴猎壁画,威武雄壮的兵马俑军阵,异域风情的金银玻璃器皿会将我们带回到1600年前的平城。

木板漆画,1965年山西省大同市石家寨村司马金龙墓出土。墓中共清理出较为完整的漆画5块,每块纵0.8米,横0.2米,厚2.5米,榫卯结构拼接,四周镶边并有彩绘图案。木板两面皆有绘画和题记,且每块版面均绘人物四层,每层又为一单独画面并附榜题。漆画所绘故事内容为列女、孝子、高人、逸士等,体现了墓主生前思想意识中对中国传统文化的崇尚。

1965年山西省大同市石家寨村司马金龙墓出土。石棺床由六块浅灰色细砂岩石板组成。棺床前立面石板呈倒立山字形,上部以波状缠枝四叶忍冬纹作长方形边框,中间雕波状缠枝忍冬纹,波状藤蔓各处伸展忍冬叶枝,其分枝的端部拖着一个大莲瓣底,之上盛开大荷叶,叶两侧翻卷着忍冬叶,波心内雕呈各种游戏坐姿的形态各异的伎乐童子和珍禽瑞兽。

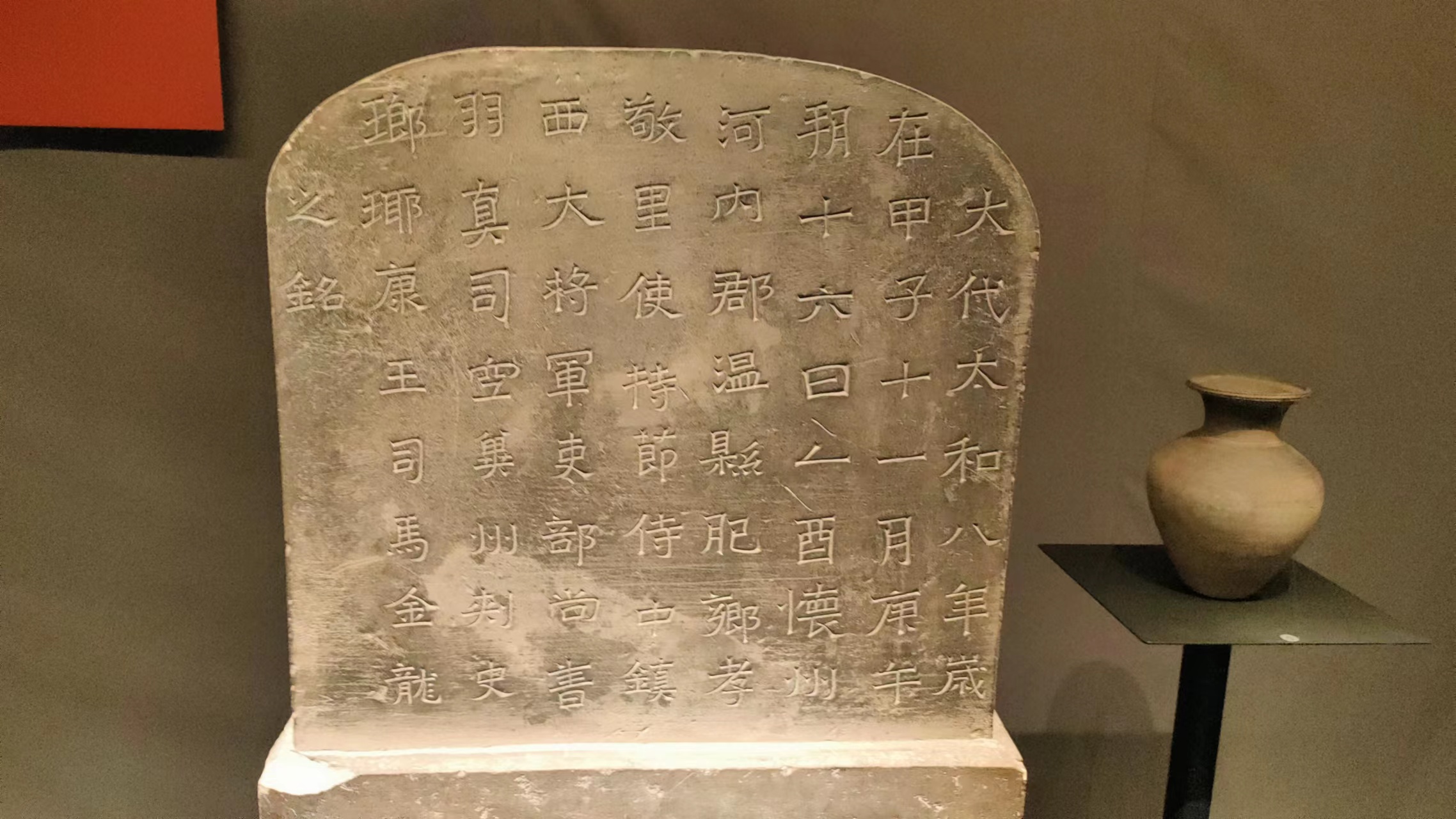

司马金龙(5世纪—484年12月19日),字荣则,河内郡温县(今河南省焦作市温县人,出自三祖司马氏琅琊房,北魏官员。司马金龙是司马楚之与诸王之女河内公主所生,年幼时就有父亲的风范,一开始为中书学生,入宫担任中散。拓跋弘担任太子时,将司马金龙升任太子侍讲。之后司马金龙承袭了父亲的爵位琅邪王,出任侍中、镇西大将军、开府、云中镇大将、朔州刺史,又被征召担任吏部尚书。太和八年岁在甲子十一月庚午朔十六日乙酉(484年12月19日),司马金龙去世,朝廷赠予大将军、司空公、冀州刺史,谥号康王,又赠绢一千匹。司马金龙初娶太尉、陇西王源贺之女钦文姬辰,生子司马延宗、司马纂、司马悦,之后娶沮渠氏,生司马徽亮,沮渠氏是河西王沮渠牧犍之女,生母为魏太武帝拓跋焘的妹妹武威公主。

辽金西京

唐代大同,时有云州和云中郡之称。会昌五年(845),置大同军节度使,是“大同”作为行(军)政区划名称之始,一直沿用至今。

10世纪初,契丹人崛起于松漠之间,趁唐末战乱,建立辽国,日渐强盛,进逼中原。五代时,辽册立后晋石敬瑭为“儿皇帝”,割取“燕云十六州”,大同属辽。辽、宋和西夏鼎足而峙,大同成为辽之西京。女真金朝代辽,西京依旧;蒙古元朝改大同路。

辽金大同,陪都重地,经契丹、女真、蒙古等族相继经营,大同成为中国第二次民族大融合重要舞台,也形成了独具特色的西京风貌。奇构凌云的应县木塔和宏丽壮美的华严寺,至今屹立,彰显着那个时代的文化繁荣与佛教盛行。经过考古发掘,沉睡千年的铜器、金银器、瓷器、绘画、雕塑不断重新面世,别具韵致的西京风华日渐清晰:春水秋山,茶酒诗射,胡风浓郁,汉制隐约。骄悍与儒雅交织,写下了中华文明史中浓墨重彩的一页。

明清重镇

洪武元年(1368),大明兵锋逼近元大都(北京),元顺帝率朝廷与嫔妃北逃,次年常遇春攻占大同,国家一统。北方蒙古余部鞑靼、瓦剌、兀良哈等,成为明朝统治的严重威胁。为抗击蒙古各部,明朝在东起鸭绿江西迄嘉峪关的长城沿线,设置九个边防重镇。大同镇因“屏全晋而拱神京”,位居“九边之首”而名重天下。金戈铁马,号角连营,成为了当时主旋律。重兵屯集,军资转输,肇启“晋商”发迹初端。

明代隆庆议和,汉蒙开始“封贡互市”,边贸不断。满清入关建国,边境移向西北。大同仍是军事后勤保障基地,但刀光血火不再,南北商贸渐兴。中原的茶叶和布匹,草原的马匹和牛羊,还有沙俄的商货,皆过此地,交易繁忙。杀虎口关市,商贾云集,货物山积。朝廷设关课税,岁入丰厚。大同商旅辐辏,店坊林立,“繁华富庶,不下江南”。

明清重镇大同,经历过烽火连天、刀兵相接的惨烈战争,也参与了铸剑为犁、商贸交通的和睦往来,更见证了富甲海内、汇通天下的晋商崛起。今天,气势恢宏的长城,地处咽喉的得胜堡,斑驳的兵器火炮,精美的金铜玉器,古老的家具招牌,无言地诉说着那时的故事。

守口堡长城

回酒店退房之后,驾车经301省道去守口堡长城。来之前做攻略,看到大同北有古长城,但没有确定去哪一段看。来后查地图,发现最近的是守口堡长城。这也是选择自驾而非乘坐公共交通出行的原因之一,这样的冷僻景点不大可能有公共交通工具,而租车或打车前往又太贵了。

我们在省道边一个路边店吃午餐——刀削面。

地图上看守口堡长城所在是个风景旅游区。我们到了之后,发现的确也是个风景区——有不大的停车场、游客服务大厅、导览图。但白晃晃的正午阳光下,停车场一辆车也没有。停下车,左顾右盼了一阵,一个人也不见。于是省了购票的麻烦,顺着一条向山的小道走,发现路边的指示路标——长城一号步道。抬头,遥远看到山坡上断断续续绵延的夯土墙和墩台,那就是长城!

步道是条水泥小路,路边庄稼正在浇水,两个老农席地而坐在路上聊天。小路还经过农家乐、游乐场、卡丁车场,但都没看见一个游客在玩。全程我们只碰到了两伙人——一对情侣和三四个年轻人。这才是我想要的旅行,孤孤单单,独享风景。

守口堡为明长城大同镇关堡 ,位于山西省阳高县守口堡村 ,全长约46公里。有关隘4处,由东至西为正门堡、守口堡、正宏堡、正边堡。各堡间共有墩台138座,正方体,较完整的底宽15米,顶宽7米,高15米,夯层13—20厘米。 据史载,为明嘉靖二十五年(1546)设 ,重修于明嘉靖年间(1522—1566) ,隆庆六年(1572)砖包 。为省级文物保护单位。

守口堡长城为砖包,但看到的都是土长城,砖去了哪儿?应该是几百年下来,被附近的居民拉去盖房垒猪圈了。

地图上看,守口堡位于长城一号公路上。据查,长城一号旅游公路,覆盖大同市、朔州市和忻州市,全长1201公里,串联大同关堡群、雁门关、广武古城等100多个景点。2021年7月规划出台,2018年—2022年,山西长城一号旅游公路完成投资136.2亿元,为规划的66%,建成2223公里,实现了主线贯通。同步建成慢行道128公里、驿站18个、房车营地8个、观景台12个。截至2022年底,长城一号旅游公路沿线完成新改建通信基站1512座,包括电信和联通996座、移动516座,整体通车里程网络覆盖率为75%。

期待未来有一次贯通长城一号公路的旅行。

代县

由守口堡长城到代县约200公里,高速约2个多小时。到达代县入住后出来逛,发现这真是个很小的县城,全无旅游城市的迹象。我们在一个胡同的小餐馆里解决了晚餐。